Ai dark di tutto il mondo non

sarà mai abbastanza chiaro, quindi non verrà ripetuto mai abbastanza

spesso, quanto non solo tutta la new wave, ma anche tutto il rock

gotico nasceranno dalle sperimentazioni sonore di due grandissimi:

David Bowie e Brian Eno.

Per quanto riguarda la new wave in senso lato ci si riferisce al Bowie

da Ziggy Stardust in poi, fino a quel Young

Americans che segnò un’apparente (ma per fortuna momentanea)

perdita di vena poetica. Ed al Brian Eno dal periodo Roxy Music alle

prime prove soliste, almeno fino a quel capolavoro che è stato Before

and After Science (1977). Per quanto riguarda il dark, invece,

ci si riferisce alla cosiddetta Trilogia Berlinese, il vero evento

ispiratore di tutta la scena gotica, ombra scura che aleggiava su

tutte le sperimentazioni musicali in corso dal ‘78 in poi.

David

Bowie è stato senz’altro un caso più unico che raro nella storia

del rock. Dopo aver composto (e pubblicato!) dal 1966 in poi abbastanza

materiale da riempire abbondantemente due o tre Lp, e non aver ottenuto

nessunissimo riscontro da parte di pubblico e critica, finalmente

nel ‘70 mette a segno un colpaccio: la bellissima Space Oddity,

che gli dà un improvviso ed imprevedibile successo internazionale.

Per un altro paio d’album combina poco e sarà con l’audace

Hunky Dory (1971) che comincerà sul serio una sorprendente

carriera. Seguirà Ziggy Stardust, ovvero la musica

(e la star) che parla di se stessa e del suo mercato, ed Aladdin

Sane, il genio, l’esistenzialismo e l’eroina. Con

questi 3 album Bowie diventa in assoluto il re di certo pop-rock tra

ambiguità, glam e moderata sperimentazione. Un disco azzeccatissimo

di cover come Pin-ups non fa altro che rafforzarne

il mito.

David

Bowie è stato senz’altro un caso più unico che raro nella storia

del rock. Dopo aver composto (e pubblicato!) dal 1966 in poi abbastanza

materiale da riempire abbondantemente due o tre Lp, e non aver ottenuto

nessunissimo riscontro da parte di pubblico e critica, finalmente

nel ‘70 mette a segno un colpaccio: la bellissima Space Oddity,

che gli dà un improvviso ed imprevedibile successo internazionale.

Per un altro paio d’album combina poco e sarà con l’audace

Hunky Dory (1971) che comincerà sul serio una sorprendente

carriera. Seguirà Ziggy Stardust, ovvero la musica

(e la star) che parla di se stessa e del suo mercato, ed Aladdin

Sane, il genio, l’esistenzialismo e l’eroina. Con

questi 3 album Bowie diventa in assoluto il re di certo pop-rock tra

ambiguità, glam e moderata sperimentazione. Un disco azzeccatissimo

di cover come Pin-ups non fa altro che rafforzarne

il mito.

A questo punto un evento che merita tutta la nostra attenzione. Il

disco successivo, quel geniale Diamond Dogs così

capace di recuperare, reinterpretandola, certa tradizione sanguigna

blues ed hard rock, fu definito da Bowie stesso come “gotico”.

È la prima volta che una cosa simile accade. Da allora in poi “gotico”

sarà una delle tante categorie che permetteranno ai critici di definire

la musica. Correva l’anno 1974.

Bowie purtroppo, dopo anni di genio e successi, non riuscì a resistere

alla tentazione di un po’ di gigionesca faciloneria, ed uscì

con un disco come Young Americans, col quale cominciò

la sua collaborazione col chitarrista Carlos Alomar. Più o meno apprezzato

dal pubblico, ma certamente infamato e deriso da certa critica, fu

Bowie stesso a rendersi conto della necessità di cambiare rotta. Veniva

accusato di superficialità e faciloneria? La soluzione sarebbe stata

nel senso di una più profonda ricerca musicale. In effetti la “musica”

in senso stretto non era mai stata una specialità di Bowie, molto

più incentrato sul songwriting o tutt’al più su soluzioni più

o meno innovative negli arrangiamenti. La risposta era contenuta nel

disco del ‘76: Station to Station.

In effetti Station to Station  è

un vero punto di svolta nella sua carriera. Il primo brano, omonimo,

oltre al tono serio e colto, aveva una struttura decisamente complessa

per una durata di ben 10 minuti! Chiaramente non potevano essere tutti

cantati e finalmente il musicista prendeva il posto del (geniale)

menestrello ambiguo e glamorous. Anche gli altri 5 brani erano decisamente

lunghi, cioè con una durata media di circa 6 minuti. Un assurdo, all’infuori

dei ben definiti territori del progressive rock (per altro già morente:

non dimentichiamoci che il ‘76 è stato il primo anno del punk).

La mossa azzeccata e la consapevolezza dei suoi limiti, oltre che

una serie di casi fortuiti, portò il nostro a incontrare e, conseguentemente,

cercare la collaborazione con il genio

è

un vero punto di svolta nella sua carriera. Il primo brano, omonimo,

oltre al tono serio e colto, aveva una struttura decisamente complessa

per una durata di ben 10 minuti! Chiaramente non potevano essere tutti

cantati e finalmente il musicista prendeva il posto del (geniale)

menestrello ambiguo e glamorous. Anche gli altri 5 brani erano decisamente

lunghi, cioè con una durata media di circa 6 minuti. Un assurdo, all’infuori

dei ben definiti territori del progressive rock (per altro già morente:

non dimentichiamoci che il ‘76 è stato il primo anno del punk).

La mossa azzeccata e la consapevolezza dei suoi limiti, oltre che

una serie di casi fortuiti, portò il nostro a incontrare e, conseguentemente,

cercare la collaborazione con il genio  musicale

degli anni 70: Brian Eno, l’inventore del rock elettronico e

futurista prima, dell’ambient music e di certa “etno-tronica”

dopo. E raramente incontro si potrà definire più appropriato ed auspicabile.

musicale

degli anni 70: Brian Eno, l’inventore del rock elettronico e

futurista prima, dell’ambient music e di certa “etno-tronica”

dopo. E raramente incontro si potrà definire più appropriato ed auspicabile.

Trovatisi con il produttore Tony Visconti, storico collaboratore di

Bowie, i due si misero a registrare le prime tracce in Francia, più

esattamente al Château d’Hérouville, accompagnati da musicisti

del calibro di Carlos Alomar e Ricky Gardener alle chitarre, George

Murray al basso, Dennis Davis alla batteria (tutti provenienti, almeno,

da Station to Station), Roy Young alle tastiere e

(addirittura) Iggy Pop alla seconda voce! Ma la scintilla artistica

era partita e così il nichilismo depresso del punk stava contagiando

anche loro. Il bel castello classico francese non dava abbastanza

suggestioni in questo senso, si imponeva una scelta coraggiosa: entrare

nel cuore marcio e negativo dell’Europa. Quale città migliore

della divisa e torbida Berlino?

Finite le registrazioni ed il missaggio all’Hansa presso il Muro,

lo studio di registrazione berlinese dell’Ariola Hansa, prima

casa discografica dei Japan, il risultato uscito nel gennaio del ‘77

fu lo sconvolgente Low.

Sin dal primo strumentale, la dinamica e danzereccia Speed of Life,

con quella sua pazzesca scala discendente di sintetizzatore, ci si

rende conto di essere davanti ad un prodotto assolutamente diverso

da tutta la discografia Bowiana. Per carità, quest’idea passa

con la successiva Breaking Glass, pezzo già molto più in linea

con la vena (seppur varia e fantasiosa) del nostro, così come tutto

il lato A dell’album, con i due capolavori Always Crashing

in the Same Car e Sound and Vision, quest’ultima singolo

di grande successo. Certo, c’era un elemento innovativo, strano

e straniante: gli arrangiamenti erano molto più complessi e ricercati

del solito, più tecnocratici, e le parti strumentali molto più lunghe

ed importanti. Insomma, la mano del genio Eno si faceva pesantemente

sentire.

Ma fu soprattutto la b-side a lasciare i vecchi fan esterrefatti e

basiti. Il lato di un disco di Bowie, il primo, interamente ed esclusivamente

composto di brani strumentali! Un inizio soffuso ed intimo per A

New Career in a New Town, che poi esplode in una melodia dinamica

e percussiva per dominante di armonica a bocca. Una partitura futurista,

ma energica ed allegra, in forte contrasto con il brano che la seguirà:

Warszawa, sin dalle prime note di un piano virato e decadente,

sarà uno dei capolavori della depressione cosmica del duo Bowie-Eno.

Un’atmosfera d’una solennità quasi sovietica, per piano

e flauto più o meno sintetizzati, che per più di sei minuti declamano

i loro rintocchi in una desolazione che è nel contempo amarezza e

profondità, elevazione dell’anima. L’aria in sé potrebbe,

talvolta, anche esprimere una certa speranza quasi gioiosa, prima

che la solennità dei ghiacci e dei cori lugubri la faccia tornare

al suo posto. Un salmodiare etnico fa da stridente contrappunto sul

finale di quest’opera tanto modernista quanto profetica.

Un’atmosfera non molto dissimile contraddistingue la successiva

Art Decade, nonostante il soffuso inizio percussivo. Sarà una

tastiera esistenzialista e depressa a prendere il sopravvento, con

effettini elettronici di sottofondo che non faranno scordare il genio

e l’impressionante modernità dei compositori. Un’opera senza

tempo. Weeping Wall è un assurdo muro del pianto cinese, con

chitarra trattata e distorta tra i campanellini psichedelici ma fermi

e gli inserti di una tastiera altrettanto statica. Una voce talvolta

fa capolino in un’atmosfera che, sebbene meno depressa delle

due precedenti, è sempre strana e compressa, senza mai comunque diventare

claustrofobica, anche se molto inquietante. Subterraneans è

il degno finale dell’album. Un altro strumentale solenne e depresso,

con inserti tastieristico-sperimental-elettronici, anche se stavolta

le partiture si rifanno ad un’aria più classicheggiante. L’ingresso

del coro lugubre dona al tutto un mood ancora più straniante: depresso

eppur “aperto”, in qualche modo “arioso”, con

inserto di sassofono che anticipa una sorta di canto tra il mantrico

ed il malinconico su testo simbolico o nonsense. Il tutto andrà lentamente

spegnendosi.

L’impatto di Low

su pubblico e critica fu tale che i due responsabili non poterono

non risultarne quantomeno lusingati. Nell’anno della morte del

rock (ucciso dal punk), i due maggiori avanguardisti avevano composto

uno dei maggiori capolavori della lror carriera. Il tempo era propizio,

l’atmosfera berlinese pure, i due si rimisero subito al lavoro,

mantenendo Alomar, Davis e Murray, ma sostituendo Gardener con un

chitarrista d’eccezione: Robert Fripp, il deus-ex-machina dei

King Crimson. L’Hansa presso il Muro di Berlino manovrato da

Tony Visconti furono altri due elementi insostituibili.

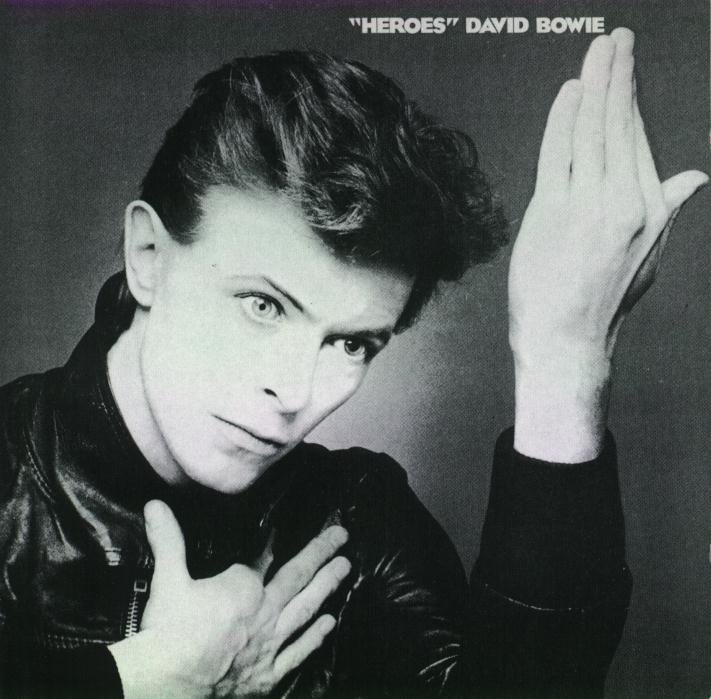

Il risultato, uscito nell'ottobre di quel 1977,

fu l’ormai celeberrimo Heroes, uno degli album

di Bowie in assoluto più venduti. La formula ricalcava in qualche

modo quella di Low, sebbene con qualche variante.

Innanzitutto l’inizio non veniva affidato ad uno strumentale,

ma alla bella e fragorosa Beauty and the Beast. Inutile poi

star qui a ricordare o descrivere i celeberrimi successi che sono

stati (e hanno conosciuto) brani come Joe the Lion ma soprattutto

la title-track, quella “Heroes” portata al successo

dal film Chistiane F (noi i ragazzi dello zoo di Berlino).

Il risultato, uscito nell'ottobre di quel 1977,

fu l’ormai celeberrimo Heroes, uno degli album

di Bowie in assoluto più venduti. La formula ricalcava in qualche

modo quella di Low, sebbene con qualche variante.

Innanzitutto l’inizio non veniva affidato ad uno strumentale,

ma alla bella e fragorosa Beauty and the Beast. Inutile poi

star qui a ricordare o descrivere i celeberrimi successi che sono

stati (e hanno conosciuto) brani come Joe the Lion ma soprattutto

la title-track, quella “Heroes” portata al successo

dal film Chistiane F (noi i ragazzi dello zoo di Berlino).

Sons of the Silent Age era un pezzo intimo ma anch’esso

tipicamente bowiano, seguito dalla più dinamica e scatenata Blackout,

che chiudeva in bellezza la a-side. Girato l’Lp, la sorpresa-non-sorpresa

della struttura di Low: una parte quasi interamente

strumentale. La prima V-2 Schneider, nonostante l’inizio

solenne, si risolverà in una specie di rock-boogie tecnocratico, stranamente

simile a certe soluzioni dei Kraftwerk più allegri ed ottimisti. Similmente

a A New Career in a New Town fu l’allegra tempesta prima

della mortifera quiete.

Trattatasi, nel dettaglio, di una lunga suite musicale divisa in tre

movimenti. Il primo, Sense of Doubt (già inquietante dal titolo)

cominciava con un vento sintetico che diventava sottofondo ad una

scala lugubre di piano. Una sorta di tastiera-tromba sintetizzata

declamava una meditativa melodia su sfondo di effetti elettronici,

prima del ritorno fragoroso del piano e della successiva partitura

d’organo. Un pezzo dalla maestosità agghiacciante. Il cui stesso

vento, tramite sinterizzazioni successive, ci porterà all’arpeggio

d’apertura della successiva Moss Garden, dove orientali

strumenti a corda svetteranno su tappeti di tastiera tecnologico-psichedelici.

Quasi 4 minuti di un oriente mistico e opprimente insieme, dolcissimo

e minaccioso. Rumorini della natura ed il vento sintetico-postatomico

introducono alla successiva ed europeissima Neuköln, dove una

tastiera funerea ed opprimente, non troppo diversa da un’atmosfera

già respirata in Warszawa, viene appena mitigata da un sassofono

solitario e straziante. Il risultato è una sinfonia allucinata per

ghiacci e spazi bui, per architetture gotiche e tristezze cosmiche,

per una sconfinata e disperata decadenza che la sua stessa lamentosa

consapevolezza non può risolvere.

La finale, cantata, allegra e scanzonata The Secret Life of Arabia

toglierà l’oppressivo senso di profonda angoscia inevitabilmente

insinuatosi nell’animo dell’ascoltatore. Al contrario di

Low, Heroes finisce in modo più

rilassato.

Ma nel frattempo il 1978 avrà

avuto inizio ed una nuova generazione di musicisti andava formandosi.

I due capolavori Low ed Heroes osservavano

dall’alto, oscure eminenze grigie, influenzando silenziosamente

e nell’ombra una scena musicale in formazione. I due geni Bowie

ed Eno si prenderanno entrambi una pausa di riflessione l’uno

dall’altro, il primo impegnato in una lunga e proficua tournée,

l’altro in produzioni varie, tra le quali quella della fortunata

ed illuminante compilation No New York.

I due si ritrovarono alla fine del ‘78, consapevoli di aver influenzato

notevolmente la scena musicale inglese (ed internazionale) ed intenzionati

ad andare avanti ed oltre. Qualcosa di diverso però stava insinuandosi:

è ovvio, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, figuriamoci

tre! La squadra fu quasi interamente ricomposta: Alomar alla chitarra,

Murray al basso, Davis alla batteria e Visconti al mixer, ma il contatto

con lo studio Hansa di Berlino non venne riconfermato. Fu così che

un po’ cervelloticamente il nuovo disco fu registrato a Montreaux,

in Svizzera e, per motivi legati ai loro recenti impegni, mixato a

New York. Ma la squadra, le menti e le intenzioni erano quelle, di

conseguenza questo fu considerato il terzo capitolo della Trilogia

Berlinese.

Tutti si aspettavano da Lodger,

uscito nel corso del ‘79, un altro, forse estremo disco dark.

Ma Bowie e soprattutto Eno erano di mentalità troppo proiettata al

futuro per ripetersi e  cercarono invece di prevedere la prossima evoluzione

della scena musicale d’avanguardia. Inutile dire che ci riuscirono

perfettamente, nel segno di una ricerca etnica che, grazie prima ai

Japan e David Sylvian, poi ad un maturo Peter Gabriel, sfocerà nella

grande corrente di musica etnica che fiorirà verso la fine degli anni

80. Ne segue che Lodger è il titolo della trilogia

che a noi interessa meno, nonostante la sua ragguardevole caratura

artistica: mai un’atmosfera particolarmente notturna, definitivamente

scomparso ogni strumentale, a maggior ragione i loro capolavori di

depressione. Giusto l’ultima Red Money conserverà una

lontana inquietudine.

cercarono invece di prevedere la prossima evoluzione

della scena musicale d’avanguardia. Inutile dire che ci riuscirono

perfettamente, nel segno di una ricerca etnica che, grazie prima ai

Japan e David Sylvian, poi ad un maturo Peter Gabriel, sfocerà nella

grande corrente di musica etnica che fiorirà verso la fine degli anni

80. Ne segue che Lodger è il titolo della trilogia

che a noi interessa meno, nonostante la sua ragguardevole caratura

artistica: mai un’atmosfera particolarmente notturna, definitivamente

scomparso ogni strumentale, a maggior ragione i loro capolavori di

depressione. Giusto l’ultima Red Money conserverà una

lontana inquietudine.

Bowie era tornato se stesso: l’androgino ed ambiguo re del glam

rock, solo più maturo e, se possibile, ancora più all’avanguardia.

Certo, un’avanguardia cui basteranno l’abbandono di Eno

ed ancora pochi anni per essere perduta, definitivamente con Let’s

Dance.

Ma intanto il suo segno l’aveva lasciato. Con Young Americans

sembrava un artista sull’orlo della fine (a molti capita che

dopo 3-4 buoni dischi la vena vada perduta), con la scoperta delle

malinconiche e solenni atmosfere mitteleuropee era risorto a nuova

vita. Ed ancora una volta la sua arte servì d’ispirazione a molti.

Noi lo sappiamo bene.

indice - avanti