Negli anni 70 venne chiamato “progressive”

un più certo tipo di rock, evoluzione colta della psichedelia più

“acida”, nel senso della lunga e libera improvvisazione.

I musicisti erano estremamente dotati e le canzoni molto lunghe ed

elaborate, che “progredivano” da uno stato d’animo

all’altro, da un’atmosfera musicale ad un’altra. I

campioni di questo genere, i Genesis, gli Yes, i King Crimson e tutta

la c.d. scuola di Canterbury, erano così impegnati ad inanellare le

loro perle complesse e romantiche da non badare molto al “lato

oscuro” dell’animo umano, se non occasionalmente, in qualcuna

delle tante atmosfere esplorate. Ci furono però due importanti eccezioni:

i Van der Graaf Generator e gli High Tide.

Tra i massimi del genere, e gotici per eccellenza, i Van der Graaf

Generator (nome di un vetusto variatore di tensione) erano la creatura

del  cantante/poeta/filosofo

Peter Hammill. Voce angelica ma a tratti monotona, spirito inquieto,

mente allucinata, Hammill sciolse il suo primissimo gruppo alla fine

del 1968. Il primo disco a nome Van der Graaf sarà The Aerosol Grey

Machine, del ’69, con una nuova line up in via di formazione:

Hugh Banton all’organo, David Jackson a flauti e sassofoni ed

il carismatico Guy Evans ai tamburi. Si tratta di un disco acerbo

(la band non era ancora affiatata e la casa discografica dava problemi)

capace comunque con Afterwards delle prime atmosfere adulte

ed avvolgenti, per non parlare dell’inquietante e minacciosa

Necromancer o del goticissimo e maestoso organo di Octopus.

cantante/poeta/filosofo

Peter Hammill. Voce angelica ma a tratti monotona, spirito inquieto,

mente allucinata, Hammill sciolse il suo primissimo gruppo alla fine

del 1968. Il primo disco a nome Van der Graaf sarà The Aerosol Grey

Machine, del ’69, con una nuova line up in via di formazione:

Hugh Banton all’organo, David Jackson a flauti e sassofoni ed

il carismatico Guy Evans ai tamburi. Si tratta di un disco acerbo

(la band non era ancora affiatata e la casa discografica dava problemi)

capace comunque con Afterwards delle prime atmosfere adulte

ed avvolgenti, per non parlare dell’inquietante e minacciosa

Necromancer o del goticissimo e maestoso organo di Octopus.

Cambiata etichetta discografica in favore della Charisma (la stessa

dei Genesis), il gruppo cominciò ad affondare il coltello nella piaga

oscura, prima col bellissimo (sebbene ancora interlocutorio) The Best

we Can do is Wave to Each Other, poi col decisamente più oscuro H

to He Who am the Only One, entrambi del ‘70.

Il primo si apre con un brano che è tutto un programma: Darkness.

Dopo un vento gelido, cori lugubri da oltretomba e quindi un piano

vagamente swingato con contrappunto sinistro di organo. Successivamente

fa il suo ingresso la voce di Hammill, prima in sordina poi enfatica,

che conduce il brano verso una cavalcata da incubo, sui temi della

scelta e della costrizione. Sarà una delle loro colonne live. In seguito

il disco non seppe proporre molto d’oscuro: dopo la romantica

Refugees, con arrangiamento per flauti e violini (e mellotron,

ma vabé), le atmosfere si fanno sinistre con la minacciosa White

Hammer. Ma si respira ancora quel po’ di enfasi giovanile,

appena mitigata dai preziosi arrangiamenti dell’organista Hugh

Banton. Più strana ed originale senz’altro la successiva Whatever

Would… nervosa e instabile, meno Out of My Book, triste

e romantica, dove tornano i flauti. Mentre per la finale After

the Flood, ad un parziale ritorno di atmosfere minacciose si accompagna

anche l’enfasi giovanile di cui sopra, sebbene ci sia un bellissimo

ed allucinogeno finale.

Con H to He si fa decisamente più sul serio.

La maestosa Killer (altro titolo programmatico) è in assoluto

uno dei loro capolavori: una sorta di mostro marino voracissimo (divora

persino sua madre), che proprio per questo impazzisce di solitudine.

Poi le atmosfere si fanno inaspettatamente intime e introspettive,

con la dolcissima House with No Door. E tali rimangono per

la “doppia” The Emperor in His War-room, che presto

progredirà verso le loro sarabande da incubo per organo e sassofono:

un altro atroce dramma interiore di un efferato assassino. Ancora

più lunga e allucinante, però, saprà essere la successiva Lost,

anch’essa doppia, cioè divisa in due parti, due dances

(In Sand and Sea ed In the Frost). Più di undici minuti

per un incubo di solitudine, paura e desolazione. Atmosfere musicali

che mutano (“progrediscono”) dallo scherzo (anche “fieristico”),

alla meditazione, all’allarme, fino all’urlo psicopatico,

nel soliloquio schizoide di chi (Hammill, ovviamente) è ormai oltre al

limite della follia. E così con l’ultima Pioneers Over c:

il pioniere si perde nello spazio e la sua richiesta d’aiuto

può trasformarsi solo in un rabbrividente e allucinato grido d’angoscia.

Con H to He si fa decisamente più sul serio.

La maestosa Killer (altro titolo programmatico) è in assoluto

uno dei loro capolavori: una sorta di mostro marino voracissimo (divora

persino sua madre), che proprio per questo impazzisce di solitudine.

Poi le atmosfere si fanno inaspettatamente intime e introspettive,

con la dolcissima House with No Door. E tali rimangono per

la “doppia” The Emperor in His War-room, che presto

progredirà verso le loro sarabande da incubo per organo e sassofono:

un altro atroce dramma interiore di un efferato assassino. Ancora

più lunga e allucinante, però, saprà essere la successiva Lost,

anch’essa doppia, cioè divisa in due parti, due dances

(In Sand and Sea ed In the Frost). Più di undici minuti

per un incubo di solitudine, paura e desolazione. Atmosfere musicali

che mutano (“progrediscono”) dallo scherzo (anche “fieristico”),

alla meditazione, all’allarme, fino all’urlo psicopatico,

nel soliloquio schizoide di chi (Hammill, ovviamente) è ormai oltre al

limite della follia. E così con l’ultima Pioneers Over c:

il pioniere si perde nello spazio e la sua richiesta d’aiuto

può trasformarsi solo in un rabbrividente e allucinato grido d’angoscia.

Ma il capolavoro gotico del gruppo, ovvero il

picco di psicopatia delirante, sarà ancor di più il successivo Pawn

Hearts, del 1971. Giusto tre brani: il primo supera gli undici minuti,

il secondo i dieci, il terzo addirittura i 23! La furibonda danza

di Lemmings parla del suicidio di massa dei roditori, quando

raggiungono un numero troppo elevato: allucinante metafora dell’uomo

moderno nelle sue inumane città. Più lenti ed elegiaci i ritmi di

Man-erg, il pianto sull’uomo che, al contrario del pioniere

del disco precedente, è rimasto sulla terra per finire perduto comunque.

E la danza psicotica esplode un’altra volta, ancora più feroce,

ancora più allucinata. Il terzo lunghissimo capolavoro del disco,

A Plague of Lighthouse Keepers (meraviglioso: una pestilenza

dei guardiani del faro) è un complesso kammerspiel diviso in

ben dieci parti. Il riff che domina l’intera suite, celeberrimo,

comincia epico e struggente fin da subito e Hammill ci canta sopra

impietoso e implacabile «I prophecy disaster». È solo l’inizio

di una serie di paesaggi ora estatici, ora desolati, ora lirici, ora

dilaniati, dove i Van der Graaf raggiungono il massimo della loro

arte di eruditi cesellatori di atmosfere lacerate, buie, claustrofobiche,

derelitte.

Ma il capolavoro gotico del gruppo, ovvero il

picco di psicopatia delirante, sarà ancor di più il successivo Pawn

Hearts, del 1971. Giusto tre brani: il primo supera gli undici minuti,

il secondo i dieci, il terzo addirittura i 23! La furibonda danza

di Lemmings parla del suicidio di massa dei roditori, quando

raggiungono un numero troppo elevato: allucinante metafora dell’uomo

moderno nelle sue inumane città. Più lenti ed elegiaci i ritmi di

Man-erg, il pianto sull’uomo che, al contrario del pioniere

del disco precedente, è rimasto sulla terra per finire perduto comunque.

E la danza psicotica esplode un’altra volta, ancora più feroce,

ancora più allucinata. Il terzo lunghissimo capolavoro del disco,

A Plague of Lighthouse Keepers (meraviglioso: una pestilenza

dei guardiani del faro) è un complesso kammerspiel diviso in

ben dieci parti. Il riff che domina l’intera suite, celeberrimo,

comincia epico e struggente fin da subito e Hammill ci canta sopra

impietoso e implacabile «I prophecy disaster». È solo l’inizio

di una serie di paesaggi ora estatici, ora desolati, ora lirici, ora

dilaniati, dove i Van der Graaf raggiungono il massimo della loro

arte di eruditi cesellatori di atmosfere lacerate, buie, claustrofobiche,

derelitte.

Successivamente il gruppo si sciolse e Peter Hammill diede alle stampe

una serie di dischi solisti assolutamente non all’altezza delle

vette raggiunte con i compagni. Nel 1975, quindi, i quattro si riunirono

per dare alle stampe il bellissimo Godbluff: copertina nera, atmosfere

gotiche e oppressive, solo a tratti melodiche, insomma il grande ritorno

dei Van der Graaf Generator! Il gruppo, sia pur tra qualche melodia

e talune indulgenze romantiche, proseguì su ottimi livelli almeno

per un altro album, Still Life, mentre il successivo World Record

sembra un pelo meno ispirato ed evidenti segni di stanchezza si possono

scorgere sull’ultimo Quite Zone / Pleasure Dome, suonato per

altro da una formazione profondamente rimaneggiata (fuori il sassofono

e dentro un violino a tratti irritante). Nonostante il cantato sempre

paranoico e minaccioso del leader, non riuscirono più (o forse non

erano più interessati) ad essere il gruppo dell’urlo gotico e

dell’angoscia psichiatrica per eccellenza.

Tony Hill alla chitarra e Simon

House alla  voce

e violino, fondarono gli High Tide su un retroterra culturale, e di

conseguenza un’intenzione poetica, molto chiaro: il mistero.

Dai reperti ossianici al cinema dell’orrore, i due esoteristi

progressivi si scatenavano in sinistre improvvisazioni musicali dando

origine a brani lunghi e complessi dalle atmosfere sabbatiche, aiutati

anche un po’ dalla voce di House, impostata sul modello di Jim

Morrison.

voce

e violino, fondarono gli High Tide su un retroterra culturale, e di

conseguenza un’intenzione poetica, molto chiaro: il mistero.

Dai reperti ossianici al cinema dell’orrore, i due esoteristi

progressivi si scatenavano in sinistre improvvisazioni musicali dando

origine a brani lunghi e complessi dalle atmosfere sabbatiche, aiutati

anche un po’ dalla voce di House, impostata sul modello di Jim

Morrison.

Il primo album, Sea Shanties, è del 1969 ed è subito una dichiarazione

d’intenti, con la prima funerea The Futilist Lament, epica,

necrofila, voce morrisoniana, lunghe cavalcate di violino e chitarra

intrecciati. Ancora più tenebrosa la successiva Death Warmed Up,

un lungo strumentale con medievali armonizzazioni degli strumenti

a corda, ora più cavallereschi, ora più danse macabre, con

il continuo wha-wha della chitarra a fare da contrappunto acido.

Più hard rock l’incipit della lunga Missing Out, anzi

talvolta pare riecheggiare le gesta dei “compagni

di genere” Jethro Tull, se non intervenissero le note lugubri

cavalcate di violino e chitarra, intervallate da una parte vocale

maligna ed inquietante. Nella conclusiva Nowhere un’atmosfera

maggiormente ariosa e a tratti quasi jazzata, non riesce però a cancellare

un vago senso di prolissità.

talvolta pare riecheggiare le gesta dei “compagni

di genere” Jethro Tull, se non intervenissero le note lugubri

cavalcate di violino e chitarra, intervallate da una parte vocale

maligna ed inquietante. Nella conclusiva Nowhere un’atmosfera

maggiormente ariosa e a tratti quasi jazzata, non riesce però a cancellare

un vago senso di prolissità.

Senso che sarà sradicato l’anno dopo,

quando gli High Tide ci proveranno ancora con un album omonimo, decisamente

molto più strumentale. In pratica si tratta di tre lunghe suite che

durano dagli 8 minuti al quarto d’ora. Un soffuso wha-wha

introduce le prime note di violino della prima Blankman Cries Again,

poi entra la voce (che come si è detto, ora è molto più rara) e prende

il via una veloce ballata tra l’esoterico ed il ballo popolare.

Anche la successiva The Joke è più varia ed ariosa ma solo

a tratti, poi le atmosfere oscure prenderanno il loro posto insieme

ad altre, anche romantiche. Un organo fa la sua solenne apparizione

e somigliano quasi agli altri “compagni di genere” Emerson,

Lake & Palmer. L’ultima e lunghissima Saneonymous

sarà il compendio di tutta la loro arte: ora epica, ora medieval/popolare,

ora lugubre ora solenne, una voce tra il sinistro ed l’empatico,

una chitarra ed un violino uniti in sabba orgiastici.

Senso che sarà sradicato l’anno dopo,

quando gli High Tide ci proveranno ancora con un album omonimo, decisamente

molto più strumentale. In pratica si tratta di tre lunghe suite che

durano dagli 8 minuti al quarto d’ora. Un soffuso wha-wha

introduce le prime note di violino della prima Blankman Cries Again,

poi entra la voce (che come si è detto, ora è molto più rara) e prende

il via una veloce ballata tra l’esoterico ed il ballo popolare.

Anche la successiva The Joke è più varia ed ariosa ma solo

a tratti, poi le atmosfere oscure prenderanno il loro posto insieme

ad altre, anche romantiche. Un organo fa la sua solenne apparizione

e somigliano quasi agli altri “compagni di genere” Emerson,

Lake & Palmer. L’ultima e lunghissima Saneonymous

sarà il compendio di tutta la loro arte: ora epica, ora medieval/popolare,

ora lugubre ora solenne, una voce tra il sinistro ed l’empatico,

una chitarra ed un violino uniti in sabba orgiastici.

Assolutamente ignorati da pubblico e critica, si scioglieranno tra

l’indifferenza generale. Ma House, divenuto un remunerato session-man

per più fortunate band (Third Ear Band e Hawkwind), negli anni 90

si vedrà quasi costretto a riformare il gruppo dalla pressione dei

fan, moltiplicati nel tempo. E’ chiaro: sono stati i più colti

e raffinati rappresentanti della musica misteriosofica e tenebrosa,

e non solo per i cultori del rock.

E nonostante le perplessità dei

più, è ora necessario aggiungere che anche i celeberrimi Pink Floyd,

gruppo nato psichedelico ma successivamente assimilato alla compagine

progressive, incisero almeno tre opere che da più punti di vista possono

essere assimilate al dark. Toccato l’apice del successo col celeberrimo

The Dark Side of the Moon (in sé un disco di ottimo progressive-blues,

con un occhio di riguardo alla malattia mentale, ma non particolarmente

notturno), nel 73-74 i quattro musicisti si trovarono vuoti, senza

idee o composizioni nuove, solo una manciata di canzoni che per tema

avevano il mondo animale. Ormai erano un gruppo più che collaudato,

autori già di una decina scarsa di dischi, tra i capolavori della

psichedelia futuribile/beat prima, poi più rilassata e sinfonica.

Ora erano depressi e senza idee, un effetto tipico del prolungato

consumo di droghe.

Sarà l’incontro casuale con il loro vecchio

leader, il geniale chitarrista e cantante Syd Barrett da tempo vittima

di un esaurimento nervoso causato dall’LSD, a dar loro una nuova

motivazione compositiva. Il nuovo disco, Wish You Were Here, uscito

nel ‘75 con un'assurda copertina avvolta in cellophane nero,

non sarà solo figlio dell’elegia e del rimpianto dedicati al

vecchio compagno ed amico. Nell’immagine del fallimento di colui

che ha lasciato (il “crazy diamond” del brano omonimo) c’è

tutta l’angosciante tristezza per loro che hanno continuato,

solo per ritrovarsi prigionieri della “macchina” (Welcome

to the Machine) e della droga (Have a Cigar). L’album,

meravigliosamente elettronico e futuristico (ah, i sintetizzatori!),

risulterà un concentrato di oscurità, rimpianto e depressione, decisamente

anticipatore di atmosfere a tutti noi assai note.

Sarà l’incontro casuale con il loro vecchio

leader, il geniale chitarrista e cantante Syd Barrett da tempo vittima

di un esaurimento nervoso causato dall’LSD, a dar loro una nuova

motivazione compositiva. Il nuovo disco, Wish You Were Here, uscito

nel ‘75 con un'assurda copertina avvolta in cellophane nero,

non sarà solo figlio dell’elegia e del rimpianto dedicati al

vecchio compagno ed amico. Nell’immagine del fallimento di colui

che ha lasciato (il “crazy diamond” del brano omonimo) c’è

tutta l’angosciante tristezza per loro che hanno continuato,

solo per ritrovarsi prigionieri della “macchina” (Welcome

to the Machine) e della droga (Have a Cigar). L’album,

meravigliosamente elettronico e futuristico (ah, i sintetizzatori!),

risulterà un concentrato di oscurità, rimpianto e depressione, decisamente

anticipatore di atmosfere a tutti noi assai note.

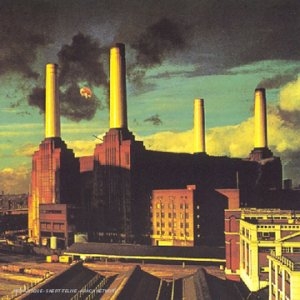

Ma la crisi ripiombò sul quartetto, più feroce

dei prima. La consapevolezza di essere artisticamente obbligati a

superare le vette sublimi già raggiunte, unita alla ormai cronica

mancanza di idee, stavano uccidendo i Pink Floyd. I quattro decisero

infine di riarrangiare le canzoni a tema zoologico composte già qualche

anno prima e mai comparse su Dark Side. È ovvio che il mood del quale

erano ormai impregnati i musicisti influenzò moltissimo le atmosfere

dei nuovi arrangiamenti e di tutto il nuovo album: Animals, del '77.

Chi sono gli animali? Ovviamente gli uomini, che secondo Roger Waters

(il cantante-bassista del gruppo, oltre che “filosofo” ed

autore di tutti i testi) si dividevano in tre principali categorie:

cani, pecore e maiali. Nelle tre lunghe suite ad essi dedicate (più

due brevissime ballate di prologo ed epilogo) i sintetizzatori erano

quasi scomparsi, ma le atmosfere risultavano ancora più depresse,

cupe e opprimenti. Ripetitività ipnotiche, latrati inquietanti, vuoti

di depressione: fu il secondo “disco dark” del gruppo.

Ma la crisi ripiombò sul quartetto, più feroce

dei prima. La consapevolezza di essere artisticamente obbligati a

superare le vette sublimi già raggiunte, unita alla ormai cronica

mancanza di idee, stavano uccidendo i Pink Floyd. I quattro decisero

infine di riarrangiare le canzoni a tema zoologico composte già qualche

anno prima e mai comparse su Dark Side. È ovvio che il mood del quale

erano ormai impregnati i musicisti influenzò moltissimo le atmosfere

dei nuovi arrangiamenti e di tutto il nuovo album: Animals, del '77.

Chi sono gli animali? Ovviamente gli uomini, che secondo Roger Waters

(il cantante-bassista del gruppo, oltre che “filosofo” ed

autore di tutti i testi) si dividevano in tre principali categorie:

cani, pecore e maiali. Nelle tre lunghe suite ad essi dedicate (più

due brevissime ballate di prologo ed epilogo) i sintetizzatori erano

quasi scomparsi, ma le atmosfere risultavano ancora più depresse,

cupe e opprimenti. Ripetitività ipnotiche, latrati inquietanti, vuoti

di depressione: fu il secondo “disco dark” del gruppo.

Il seguito fu l’ennesima crisi creativa, che Water risolse componendo

un doppio LP che parlava della sua vita, delle sue nevrosi e della

sua alienazione. Insieme a qualche “dramma della follia”

copiato dalle allucinanti litanie dei Van der Graaf Generator, The

Wall recuperava qualche atmosfera più solare e più melodica, e fu

un tale successo internazionale che il gruppo si ritrovò nella stessa

situazione del dopo Dark Side. Fu sempre Waters, allora, a deciderne

lo scioglimento: evidentemente ormai il quartetto aveva artisticamente

dato tutto e gli era impossibile andare avanti a certi livelli. Ma

prima di chiudere… l’epitaffio: Waters compose praticamente

da solo il quinto ed il sesto lato di The Wall (Wright, il tastierista,

se ne era andato, Gilmour e Mason, chitarra e batteria, risultavano

quasi comprimari). Il disco, uscito con un certo ritardo nell’82,

voleva essere l’amara constatazione dell’inutile sacrificio

del padre di Waters, morto in guerra.

The Final Cut, il disco oscuro per

eccellenza dei Pink Floyd, e non solo perché uscito in pieno periodo

dark, tuttavia non sembrava neanche un disco loro, così poco interessato

alla musica e così concentrato sui testi. Testi depressi e disincantati

(tra i migliori Your Possibile Pasts, The Gunner’s

Dream, Fletcher Memorial Home e Two Suns in the Sunset),

che insultavano la Tatcher e la situazione politica internazionale,

colpevole, agli occhi del bassista, di aver fatto della pace un enorme

supermercato globale anziché un’occasione di crescita spirituale

del mondo; anzi, era il supermercato stesso a giustificare le tante

guerre che ancora si combattevano (e si combattono tuttora).

The Final Cut, il disco oscuro per

eccellenza dei Pink Floyd, e non solo perché uscito in pieno periodo

dark, tuttavia non sembrava neanche un disco loro, così poco interessato

alla musica e così concentrato sui testi. Testi depressi e disincantati

(tra i migliori Your Possibile Pasts, The Gunner’s

Dream, Fletcher Memorial Home e Two Suns in the Sunset),

che insultavano la Tatcher e la situazione politica internazionale,

colpevole, agli occhi del bassista, di aver fatto della pace un enorme

supermercato globale anziché un’occasione di crescita spirituale

del mondo; anzi, era il supermercato stesso a giustificare le tante

guerre che ancora si combattevano (e si combattono tuttora).  Un

disco vibrante di intensa poesia, molto ispirato ai cantautori oscuri

del 70 (Cohen e Drake su tutti), dark anche nelle tematiche (eccettuato

certo impegno politico, comunque alquanto morbido), probabilmente

il meno capito del gruppo rock più famoso del mondo.

Un

disco vibrante di intensa poesia, molto ispirato ai cantautori oscuri

del 70 (Cohen e Drake su tutti), dark anche nelle tematiche (eccettuato

certo impegno politico, comunque alquanto morbido), probabilmente

il meno capito del gruppo rock più famoso del mondo.

Dopo qualche anno, vinta contro Waters una dura battaglia legale,

Gilmour e Mason rifonderanno il gruppo, ma la nuova musica maestosa

e retorica sarà soltanto una pallida immagine della loro trascorsa

gloria. Sarà ancora Waters, intervistato in merito alla bruttezza

di un suo disco solista, a darne la migliore definizione con l’epigramma:

“è sempre meglio infangare se stessi, che infangare il passato”.