|

THE CURE

live

@ Wembley

Arena,

London

11, 12 e 13 Dicembre 2022

Testo e

fotografie di Gianmario Mattacheo

…

Primo atto

(1/3).

11

dicembre 2022

Arrivati quasi alla

conclusione di questo tour, mi permetto, almeno

una volta, di non scrivere una recensione, ma di

giocare con una serie di lettere e nomi che ci

frullano in testa in questa nostra passione.

L come Londra, allora,

perché qui mancavo dal 2018, quando i Cure

festeggiavano i loro primi quarant’anni.

W come la Wembley Arena,

ovvero una delle arene più prestigiose della City

(e con la data del 13 dicembre saranno 7 le volte

in cui ho visto qui la banda Smith).

A come “Alone”, ovvero

l’apripista di ogni concerto targato 2022, ma

anche A come “And nothing is forever”, perché

niente mi ha mai toccato così nel profondo.

B come “Burn”, così

tornando a casa mi riguardo il “Il corvo”.

I come Inbetween days,

perché non c’è festa senza quel pop di “The head

on the door”.

O come “One hundred years”

perchè una volta si diceva che non “Importa se

moriamo tutti”.

La N per le notti di “At

night” e di “A night like this” (nonostante

l’assolo di Gabrels, per il quale si potrebbe

individuare una nuova fattispecie di reato:

vilipendio alla canzone).

P per “Play for today” e

“Push” con le loro immancabili partecipazioni del

pubblico.

C per “Cold” e che bello è

stato il suo ripescaggio in questo tour.

La F di “A forest”, perché

se c’è un inno in assoluto è proprio questa

canzone.

Ancora la F. Questa è di

“Faith”, canzone che conosce pochi rivali,

soprattutto del primo periodo.

H per il paradiso di “Just

like heaven”.

C per “Charlotte

sometimes”, un evergreen come nelle vecchie serate

dark.

E per “Endsong” e giù

lacrime senza ritegno.

La I per “I can never say

goodbye” perché l’amore per un fratello non ha

ter mini di paragone e mai si pronuncerà la parola

addio. mini di paragone e mai si pronuncerà la parola

addio.

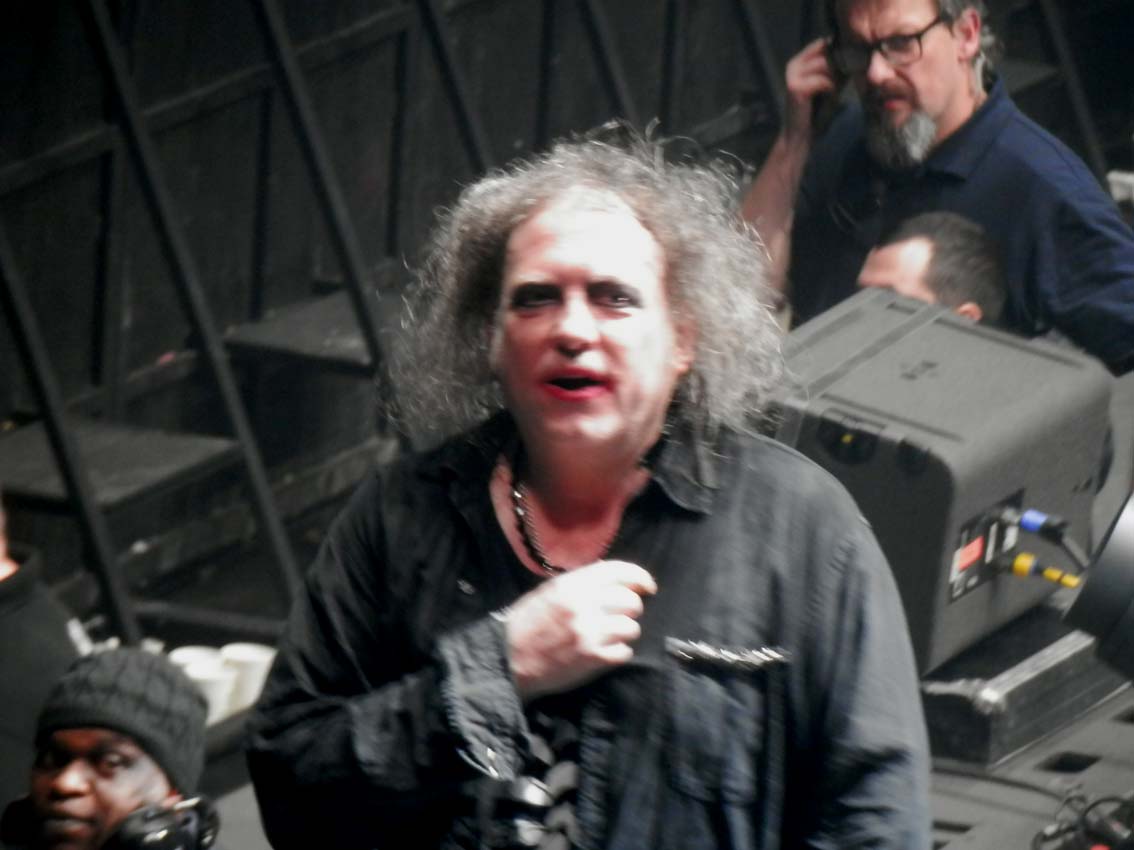

“M” per la consorte Mary,

presente e partecipativa ai lati del palco, qui a

Wembley. Ma M sta anche per Moglie (la mia in

questo caso), per l’immancabile e prezioso

supporto.

P per pubblico o P per

popolo, è uguale. Quello dei Cure.

6 come i Cure che stanno

sul palco (bentornato Perry, qualunque sia il tuo

futuro in seno alla band, ti auguriamo il meglio).

46 per i concerti di questo “Shows of a lost world

tour”.

B per il “Bad Wolf” di

Simon, l’alfiere più importante della scacchiera

di Robert. Che la tua calzamaglia possa continuare

a ballare per il palco ancora per molto tempo.

R per Robert, e chi se non

lui. Perché, diversamente, proprio non si può

terminare.

… Secondo atto

(2/3)

12 dicembre 2022

Penultimo capitolo di

questo “Shows of a lost world tour” e ci

ritroviamo ancora alla Wembley Arena, ormai mitico

luogo in cui i Cure sono soliti chiudere le

proprie fatiche concertistiche, dopo un lungo ed

estenuante peregrinare per tutta l’Europa.

Forse il botto emotivo ci

colpirà ancora di più domani, ma non nascondiamo

che un inizio di malinconia sembra iniziare a

bussare alla nostra porta; ci penseremo a tempo

debito. Ora è il momento per un po’ di cronaca.

Vociare del pubblico

sempre più insistente, poi un rumore di tuoni,

unito ad alcuni lampi, anticipa l’ingresso sul

palco dei musicisti e, mentre partono le prime

note del concerto, il cielo stellato ci porta

immediatamente dentro lo show. “Questa è la fine”

canta Robert nell’incipit di “Alone”, anche se è

l’inizio di un’altra favolosa avventura, lunga la

bellezza di 28 canzoni.

Nella prima porzione del

concerto “At night” avvolge tutta la Wembley Arena

di un’atmosfera magica che, subito dopo, continua

con il classicone dark di “Charlotte sometimes”.

Sono due canzoni che segnano la strada di un

intero concerto.

“Burn”, dopo tanti anni di

silenzio, è da qualche stagione un classico

irrinunciabile del gruppo, così come il siparietto

in cui Robert si appoggia su Simon, schiena a

schiena in un momento di preziosa complicità.

“The figurehead” e “A

strange day” sono perfettamente eseguite e

continuano a trasportarci nel clima di un concerto

nato per scatenare emozioni tanto forti quanto

intime, invece “Push”, “Play for today” e “Shake

dog shake” hanno il compito di far virare il

concerto sul ritmo, sulla forza e sulla

partecipazione collettiva, attraverso un piglio

incredibile e una potenza sonica difficile da

eguagliare.

Parte del leone per

l’album “Disisntegration” con 6 pezzi, seguito da

“The head on the door” con 4 e “Seventeen seconds”

con 3, mentre rimangono ancora al palo gli ultimi

due in studio, a testimoniare come siano

indubbiamente i capitoli meno felici del gruppo.

Quando arriva l’ultima canzone del mainset, non

possiamo rimanere insensibili alle parole

contenute in “Endsong”: “È tutto finito, è tutto

finito, Non è rimasto niente di tutto ciò che ho

amato, Sembra tutto sbagliato, È tutto finito, è

tutto finito, è tutto finito,Nessuna speranza,

nessun sogno, nessun mondo”.

Il primo encore è sempre

il più atteso. Alla dedica al fratello, segue un

vero e proprio tributo all’ineguagliabile album

del 1989. Finalmente, riesco a sentire “Plainsong”

quest’anno e, anche se rende esponenzialmente di

più quando è presentata come apripista dei

concerti, conserva intatte tutte le sue dolci

qualità. Poi Robert Smith ci fa vedere quanto

voglia portare al limite le sue capacità vocali,

prima con “Prayers for rain” e poi con

“Disintegration”. Con la prima, non giocando per

nulla al risparmio, concede un acuto esattamente

speculare alla versione live del 1989 (riascoltare

“Entreat”) e, con la canzone che titolava

quell’album, finisce senza un briciolo di energie.

Solo in parte i segni

dell’età suggeriscono, anche a noi, quanto il

concerto stia volgendo al termine, perché, quelle

due ore e mezza, sono volate, in effetti, a

velocità quadrupla rispetto al normale corso di un

orologio.

Ma, come da copione, la

band non si fa mancare l’ultimo rientro; quello

che si definisce pop potrebbe (erroneamente)

essere letto in senso dequalificante, quando, in

realtà, rappresenta una delle tante facce che

Robert Smith ha splendidamente assunto in più di

quaranta anni di carriera. E, allora, ci sono

“Lullaby” (che io spero sempre non faccia), c’è il

funky elettronico di “The walk”, c’è la “Friday”

che quest’anno è diventata una splendida

trentenne, e ci sono le altre, fino a “Boys don’t

cry”.

Lui alla fine sorride e

dice “See you again” e allora perché piangere,

dopotutto?

… to be continued

…

terzo atto (3/3)

13 dicembre

2022

Eccolo arrivato, il

quarantaseiesimo concerto, tappa finale di un tour

sorprendentemente forte ed emotivo come mai in

passato i Cure erano riusciti a porre in essere.

Ad anticipare i nostri,

ancora una volta i Twilight Sad

(a conti fatti,

ormai uno dei gruppi che ho visto di più nella mia

carriera di guardone rock!) e dopo l’ultima

sviolinata da parte di James Graham, inizia

l’ultimo rituale dei roadie, per preparare il

campo ai cinque musicisti agli ordini di Robert

Smith.

Ad ogni canzone parte la

solita partecipazione, accompagnata, questa volta,

ad alcuni flash con i quali vogliamo fissare nella

memoria attimi e frammenti di un intero tour.

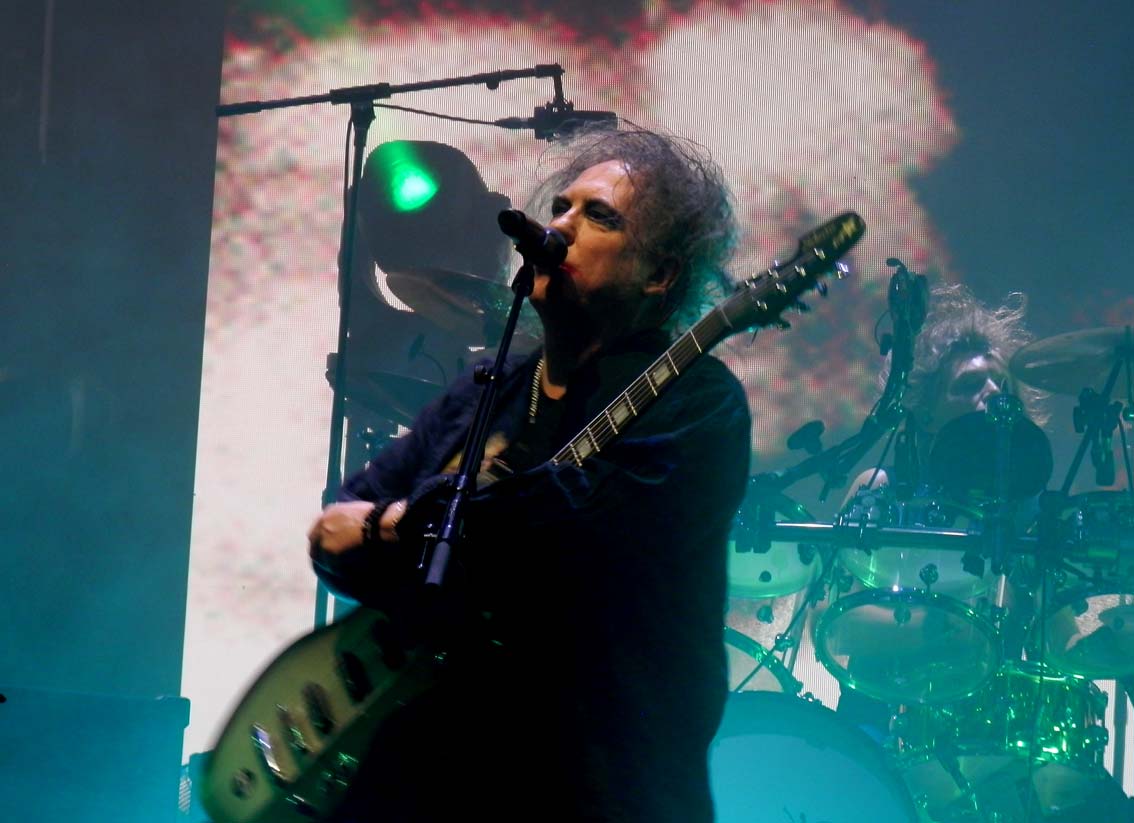

Così, per esempio, sono

certo che mi ricorderò di “Pictures of you” non

solo per quel duetto con Simon Gallup (un po’ da

cliché ma che piace tanto a tutti), ma anche per

quell’abbraccio che Robert riserva alla sua

chitarra, compagna di vita fedele e quasi una

prolunga delle sue braccia.

“Ci provo a non

commuovermi questa volta”, mi dico, quando parte

l’intro di “And nothing is forever”. Ma, anche

oggi, l’impresa risulta vana, mentre partono le

note pennellate da O’Donnell, sai già che quelle

parole faranno ancora breccia in te … e

chissenefrega del vicino, è anche il mio momento

questo, lasciatemi godere e piangere allo stesso

tempo.

Come ormai sappiamo, il

mainset si chiude con due canzoni in cui le

chitarre la fanno da padrone. Con “From the edge

of the deep green sea”, è proprio Robert Smith a

ribadire il concetto, quando afferma (nel recente

booklet della deluxe edition di “Wish”): “E’ una

canzone piuttosto delirante, e senza dubbio il mio

miglior momento da aspirante Hendrix”. “Endsong”,

invece, è una suite che cresce piano piano, per

accompagnare il dolore del suo autore. autore.

Al rientro, quando Robert

canta l’amore per il fratello, sembra che l’intera

Wembley Arena si ghiacci di fronte alla sua

espressività. Poi, arriva la prima sorpresa del

tour con “Three imaginary boys” e le luci ad

illuminare i soli Smith, Gallup e Cooper. A

confermare quanto il primo dei rientri sia forse

quello dal più alto valore artistico, arriva una

versione da urlo di “One hundred years”, una

“Primary” (singolo dell’album “Faith”) e “A

forest”, chiusa da un rabbioso Simon, mentre

percuote e violenta il proprio basso elettrico.

Rientrato in scena per

l’ultimo encore, Robert Smith ha parole di

ringraziamento un po’ per tutti, da Twilight Sad,

fino ad arrivare a chi con tanta passione l’ha

seguito fino a questo punto.

Ad un copione che pare

ricalcare il classico rientro pop (con l’aggiunta

di una “Doing the unstuck” non eseguita proprio al

massimo), il capobanda vuole fare l’ultima

sorpresona di fine tour. Così, dopo “Boys don’t

cry”, si rimane sul palco, mentre inizia a perdere

il rubinetto di “10.15 Saturday night” che lascia

il posto alla miglior conclusione possibile. Quando la chitarra di Robert Smith scandisce le

note di “Killing an arab”, la platea diventa

un’onda in movimento in cui rimanere in piedi non

è proprio la cosa più facile del mondo, ma che,

tuttavia, non impedisce a ciascuno di noi di

cantare le parole del primo singolo del gruppo.

Quando la chitarra di Robert Smith scandisce le

note di “Killing an arab”, la platea diventa

un’onda in movimento in cui rimanere in piedi non

è proprio la cosa più facile del mondo, ma che,

tuttavia, non impedisce a ciascuno di noi di

cantare le parole del primo singolo del gruppo.

Concludiamo anche questo

tour. Un tour che abbiamo così tanto desiderato da

viverlo con ancor più intensità rispetto al

passato. E di intensità ne abbiamo proprio presa

tanta, perché ci sono state tante di quelle cose

che, si sa, le recensioni solo in piccola parte

possono cogliere. Pensando (e rileggendo) le mie

considerazioni finali dell’ultimo tour (2019), mi

accorgo quanto quello finito da sole poche ore sia

stato, in effetti, molto diverso. Tanto il

precedente viveva di un contagioso buon umore,

quanto questo ha scavato intimamente nell’animo di

tutti. Non abbiamo più i vent’anni spensierati e

il tempo ha segnato cicatrici che anche lo

specchio più gentile non può camuffare. Ecco,

ascoltando le parole delle nuovissime canzoni di

Robert Smith siamo sempre più convinti di questo

e, mai come in passato, quel signore in nero ha

scavato dentro i nostri più intimi sentimenti e lo

ha fatto mostrandosi nudo di fronte ai sui fan.

Fragilità; è questa una parola che legherei

(molto) ai concerti di quest’anno. Spiattellando

il dolore, la constatazione del passaggio del

tempo, la paura del futuro, Robert Smith ha

trovato la chiave per aprire il suo ed il nostro

cuore e, facendolo, ha cementato ancora di più

quell’indissolubile catena che ci tiene fedelmente

ancorati a lui.

| Foto del

12 Dicembre |

|

|

|

|

|

|

|

|

Foto

del 13 Dicembre |

|

|

|

|

|

|