|

Web-zine di musica, cultura, arte e

tutto l'universo oscuro

|

||||||||||||||||||||

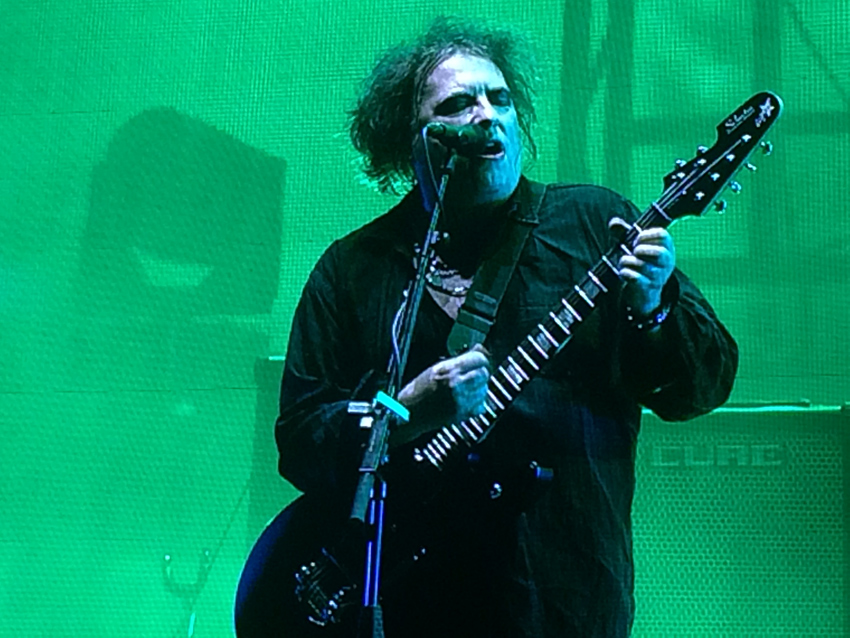

Il mio ultimo “See you again” che sentii dalla viva voce di Robert Smith risale al concerto di undici mesi fa, quando ad Hyde Park i Cure festeggiarono i loro primi quarant’anni di carriera. Da allora la band si è mossa parecchio, dobbiamo ammetterlo. L’ingresso nella Rock & Roll Hall of fame, i primi concerti sudafricani della storia, i festeggiamenti per il trentennale di “Disintegration” con 5 spettacoli a Sydney e, soprattutto, l’assicurazione di un nuovo album entro la fine dell’anno (promessa a cui, a differenza del passato, ci sentiamo di credere). Ora siamo praticamente all’inizio del tour europeo e se per un tossico la “scimmia” si presenta quando l’astinenza è difficile da tollerare, per un fan dei Cure la scimmia si fa urlante quando è ormai vicino un anno dalla transenna; da giornate di fatica sotto il sole; da un “Ma chi me lo fa ancora fare”, ecc. Per dare una risposta a queste ed altre domande ci si da appuntamento a Firenze, all’interno del “Firenze Rocks”, ovvero uno dei classici raduni estivi, poco Cure, se vogliamo, ma molto voluti da Robert Smith che si diverte come un pazzo, attingendo spunti ed energie dalle band di supporto e dall’onnipresente clima festaiolo. La giornata musicale inizia dal pomeriggio quando si succedono sul palco gruppi quali Siberia, Balthazar, Editors e Sum 41. Sono a questi semi sconosciuti (almeno al recensore) punk all’acqua di rose a cui spetta l’onore di precedere gli headliner. Sono, innanzitutto, sorpreso nel constatare come il gruppo porti in dote una serie di fan, mentre da un punto di vista musicale non sono meravigliato nel sentire un punk modesto e poco pungente, con il merito, invero, di essere suonato con gioia e spontaneità, tali da renderli almeno simpatici. Tra i bis, propongono una cover dei Pink Floyd (“Another brick in the wall part II”) e “We will rock you” dei Queen … e chi non suona il gruppo di Freddie Mercury dopo il film da Oscar è un pazzo che non sa cosa vuol dire arruffianarsi qualsiasi tipo di pubblico! Ore 21.15 l’arena è pronta ad accogliere i Cure. In mezzo al buio, cresce la tensione, la fatica scompare, quasi fosse una magia di Fantaghirò ed il rumore della folla è un piacevole accompagnamento degli artisti che stanno facendo l’ingresso on stage. La band è quella rodata dall’estate di sette anni fa quando Reeves Gabrels si unì a Smith, Gallup, Cooper e O’Donnell (anch’egli, in quel periodo, da poco tornato in seno al gruppo). I Cure propongono in apertura “Shake dog shake”, ricalcando la medesima decisione delle ultime esibizioni. La scelta poteva ricadere su pochi altri brani che Smith elegge ad apripista. Chi mi conosce, sa il debole che nutro per “Plainsong”, ma, al di là di preferenze personali, possiamo affermare che l’esordio è di impatto assoluto. Solo musica senza fronzoli gratuiti, per l’inizio di uno spettacolo che profuma di festa fin dalle prime note. Ed è un inizio prevalentemente rockettaro quello dei Cure. Dopo l’apripista, ascoltiamo “Burn”, ormai una costante delle scalette live; il suo dark sound tribale, capace di crescere d’intensità, è un vero piacere che non spiega perché il leader lo abbia messo nel cassetto per più di vent’anni, prima di riproporlo davanti al suo pubblico! E, per non perdere l’impatto rock chitarristico, il gruppo sforna la doppietta “From the edge of the deep green sea” ed “A night like this”. Come tradizione nei festival estivi, il leader tende a privilegiare un set di canzoni che non scontenta gli avventori intervenuti per altre band, oltre gli headliner. A questo aggiungiamo che le speranze di ascoltare nuovi brani (presumibilmente del prossimo album) sono azzerate dalle dichiarazioni di Robert Smith, quando qualche settimana fa dichiarò che non le riteneva adatte a contesti quali i raduni rock, come il presente. Insomma i cureosi dovranno farsene una ragione! Come accennato, il tour è da considerarsi alle prime battute e la band ha ancora tutte le batterie cariche per non perdere un colpo. L’affiatamento c’è ed abbiamo la percezione che i cinque sul palco si stiano divertendo un sacco. Passano gli anni, ma fatico ancora a non storcere il naso di fronte a Gabrels; il suono della sua chitarra non l’ho mai completamente considerato parte integrante delle musiche Cure; più un elemento alieno che un contributo reale, mentre cresce la mancanza per un musicista del calibro di Thompson. Tra un pop raffinato, romantico e svolazzante, si incastrano decisamente bene le canzoni che trovano spazio nella porzione centrale dello spettacolo. “Pictures of you”, “High, “Just like heaven”, “Push”, rendono perfettamente l’idea, ma non sono scontati gli ascolti di “Just one kiss” (da “Japanese whispers”), e “Wendy time” (invero, uno dei capitoli più deboli di “Wish” del 1992). Due impressioni da “Disintegration”: in “Lovesong” quando Smith canta “… Fly me to the moon” gira e rigira la testa in cerca del satellite (ma non trovandolo perché si trova dietro il palco) ed in “Last dance” (forse la migliore di oggi) prima sfiora la gamba di O’Donnell quasi a dirgli “Guarda che ti combino ora”, per poi compiere una passerella e godersi applausi fragorosi, salvo tornare quasi di corsa al microfono perché terminata l’introduzione musicale! Non può certo mancare “Inbetween days” che si esalta nella bolgia collettiva; è piacevole, poi, il dark teso di “Want”, mentre “A forest” è l’antica suggestione dei Cure. La si aspetta, la si ascolta e non ti delude. Mai. Riascoltiamo “One hundred years”, la perla violenta di “Pornography” che rimase delittuosamente assente durante il concerto dei quarant’anni ad Hyde Park: pare che la stessa Federica Sciarelli stia allestendo una puntata speciale di “Chi l’ha visto”, per capire dove si sia perso il brano nella calura di quel luglio londinese! La sua resa è quella che merita un pezzo di tale portata che, unita alla successiva “39”, chiude il main set con un’intensità sorprendente. Il rientro è per il pop più pop dei ragazzi immaginari. “Lullaby” (faccio outing dichiarando che è quella che meno amo dei Cure), quella genialata di “Close to me”, la “Friday” degli innamorati ed il ritmo forsennato di “Why can’t I be you”, portano solo sorrisi e buon umore alla Visarno Arena. C’è ancora spazio per “Boys don’t cry”, bella e credibile anche se cantata da un ragazzo che di primavere ne ha passate proprio sessanta quest’anno. La forza dei Cure e quella del suo leader, insomma. Ci mantiene giovani. Ci mantiene vivi.  |

||||||||||||||||||||